DXがうまくいかない5つの理由

DX(デジタル・トランスフォーメーション)は今や、大手企業の中期経営計画に必ずと言っていいほど見られるように、ビジネス・ITの分野では、ここ数年で一番ヒットしたバズワードではないでしょうか。

かくいう私も、DXがらみのコンサルティングやセミナーでいろいろと商売させていただいています。そんなDXの現場を知る者として、DXと称する活動がめざすものを実現するためには何が必要か、自戒も含めて語りたいと思います。

「当社ではDXの推進が経営の重要なテーマになっています」という企業は多く、また、「DXが成功しない」、「DXがなかなかうまく進まない」という声も同じくらい聴こえてきます。

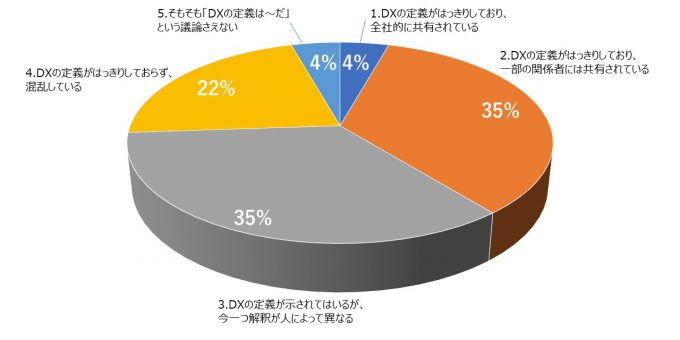

私は、日経BP社でDX推進者向けに、DX戦略の描き方を学んでいただく「DX推進のコアスキル」という講座を担当させていただいており、そこで最初に「DXの定義が社内で共有されているか?」という質問を受講者に投げかけています。

その結果が次のグラフです。

つまり、60%ほどが実質的に社内でDXの定義が共有されていないのです。社内でDX推進担当者と指名されている方々の集まりですら、そのような形です。

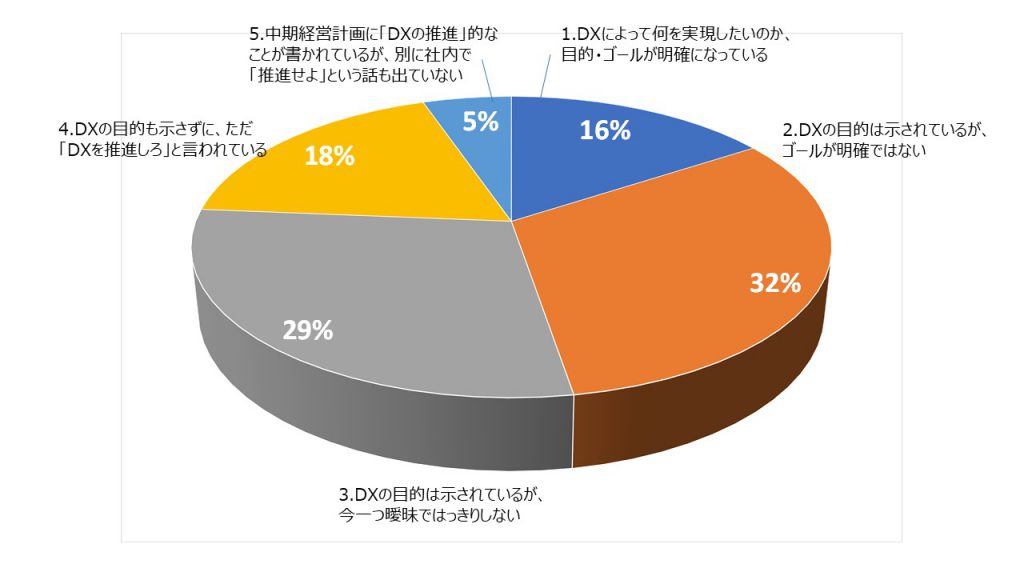

一方で、「DXにおける目的・ゴールはありますか?」という質問も同じ受講者に投げかけています。その結果は次です。

80%以上が、DXのゴールが示されておらず、「DXの目的も示さずに、ただDXを推進しろと言われている」という回答が実に20%近くあります。

多くの企業において「DXがなかなか進まない」というのは、より正確にいうと「DXと呼ばれるなんだかよくわからない活動で社内がかき回されている」という状態でしょうか。

私がDXに関するコンサルティングをしている中でも、似たような状況がありますが、その活動の中に深く入り込んでいくと、より問題が鮮明に見えてきました。

DXを「デジタルやハイテクの技術を使って、社内の業務プロセスやビジネスモデルを大きく変化させ、企業の価値を上げていくこと」といったん定義し、なぜそのようなことをめざしながらうまくいかないのかを、私のコンサルティング経験をもとにまとめたのが以下の5つのポイントです。ここではそれを1つずつご説明したいと思います。

1. ビジネス上の目的がない

2. PoCから先のビジネスモデルが設計できていない

3. トップマネジメントが一番のボトルネック

4. オペレーションの問題が解決できていない

5. デジタルありきで技術のムダ使い

理由1.ビジネス上の目的がない

DXのコンサルティングをしていくうえで、まず最初に「DXを通して御社が実現したいビジネス成果は何ですか?」とお聞きするのですが、

返ってくる答えが「新しいビジネスの創出」だったり、「企業価値の向上」だったりと曖昧なことが多いのです。

たとえば、自社の機械製品にIoT端末をつけて稼働データを取得し、メンテナンスサービスに生かすという、KOMTRAXに代表されるようなデータトラッキング型のデジタルビジネスを導入しようとしている企業のケースを多く担当しましたが、それを新たに課金するサービスにしたいのか?メンテナンスサービスの品質向上に活用したいのか?部品や追加メンテナンスの拡販に利用したいのか?目的が曖昧なままスタートしているケースが圧倒的でした。

目的がはっきり決まらないまま、データ取得のPoCがスタートするのですが、その後も目的が定まらないので、せっかく取得したデータがうまく活用されないままになっているのです。

理由2.PoCから先のビジネスモデルが設計できていない

目的が定まった場合でも、具体的なビジネスモデルに落とし込んでいくことがなかなかできません。

たとえば、前述したような、機械製品の稼働データをもとに、故障になりそうな状況をいち早く把握し、トラブルの未然防止につなげる、一般的に「予防保全」と言われる価値を、メンテナンスの品質向上だけでなく、新たに課金する新サービスとして検討している企業は多くあります。

一方で、「予防保全ができればおカネを取れる価値があるだろう」という総論で止まっていて、どのようなサービスレベルの予防保全を提供し、顧客からどれくらいの対価を得るのか、損益分岐点に達するまでにどれだけの売上が必要で、そのためにITやヒトに総額でいくら投資すべきなのか、そのようなビジネスモデルの議論が進まず、具体的な設計ができないままになっているのです。

サービスレベルの定義がちゃんとできていないので、どのようなデータが必要なのか明確にできず、PoCと称してとりあえず取れるデータを取得してみたものの、その先に進まない。

私自身は、議論ばかりしていないで、とりあえず始めてみることはいいことだと思っていますが、いつまで経ってもビジネスモデル設計を先送りにしていては、何も進みません。

理由3.トップマネジメントが一番のボトルネック

よく、DXを本格的に進めようとした際に、現場が古いやり方に固執していて変革が進まないという話を聞きますが、私の経験では、DXの一番の抵抗勢力になっているのは経営トップです。

ある金融系企業のシステム子会社が親会社から「グループのDXを進めなさい」と大号令を受け、それを支援したときの話。

「顧客とネットなどでの直接導線を作って、営業の外交員をなくすぐらいめざしたらいいんじゃないですか?」と問いかけたところ、「とんでもない。そんな組織を大きく変革するようなことを親会社に提案できるわけないでしょう。」と返されました。

また、ある会社では、現場がDXの具体策として地に足のついた業務改革プランを経営トップに提示すると、「とにかくAIとかビッグデータとかのハイテク技術が使われていないとダメだ」と一蹴されたそうです。

こんな話は枚挙に暇がありません。

そもそも「当社にとってのDXとは何ぞや?」を定義せず、また明確な目標も示さず、ただ「DXを推進せよ」とトップが号令をかけること自体、ボトルネックと言うより、現場にただ混乱をもたらしているだけです。

理由4.オペレーションの問題を解決できていない

たとえば、技術的に高度なことが可能になったとしても、それが業務オペレーションに反映されていないとビジネスとしての価値は生まれません。

前述の例でもあるように、IoTを使った機械製品の稼働状況データから、消耗部品やオーバーホールの最適時期をとらえて顧客に能動的に提案して拡販しようとする試みが多く行われています。

単純な話、自動車が5,000kmほど走ったらオイル交換のタイミングなのですが、メーカーには通常ユーザーがどれぐらい走行したかがわかりません。でも、IoTでアワーメーターの値をメーカー、販売店が知ることができたら、「そろそろオイル交換の時期ですよ」という案内をして、オイルなどの消耗品の交換のベストタイミングで営業を仕掛けられます。

既にプリンターなどではこのような機能は実現していますが、ここ数年、建設機械や産業機械でもIoTによって同じようなことが可能になってきました。

しかし、営業のベストタイミングがわかっているにも関わらず、一向に売り上げが伸びない企業が多いのです。

実際にコンサルティングでそのような企業に接してわかったことですが、一番の原因は、部品販売の担当営業にとって何のインセンティブもないからです。

完成品の担当営業は個人の売上目標を持っているのが通常ですが、ほとんどのメーカーでは、アフターサービス領域では個人の売上目標はなく、能動的に部品やメンテナンスの売上を拡大していく動機付けがありません。

これを解決するには、強力な営業マネジメントを実践するか、営業の評価のしくみを変えるかしないといけません。

私は、ITベンダーのクオリカ様の制作するインタビューで、コマツのSmart Construction事業を運営する、株式会社EARTHBRAINの 四家千佳史 会長にお話をお聞きしましたが、同様の課題を抱えておられました。

KOMTRAXやSmart ConstructionでIoTを使ったデジタルビジネスの先駆けと言われるコマツでさえ、DXをビジネスとして進めるための課題が技術だけでなく、マネジメントにあり、Smart Construction事業をコマツから別会社に切り離した大きな理由の一つが、新しいビジネススタイルに合わせて組織の風土やマネジメントを変えることだったのです。

理由5.デジタルありきで技術のムダ使い

前述の経営トップの例のように、トランスフォーメーションであることよりも、デジタルや何かトピックになりそうな高度な技術を使うことに重きをおく考え方も少なくありません。

ある会社では、IoTを使って、故障時に原因をリモートで特定し、復旧までのダウンタイムを短縮しようと構想していましたが、よく話を聞いてみると、IoTを使って云々の前に故障対応の業務フローにおいて、仕事のやり方の見直しで改善可能なボトルネックがたくさんありました。

特にデジタルや高度が技術を使わなくても解決できることを後回しにして、オペレーションプロセスも不明確な技術の導入に走ることは無意味です。

ある会社のトップは、IoTを使った稼働データ把握によるアフターサービス拡販の案を考えている現場に対して、「そんな回りくどいことしなくても、すべてのお客様に無料で定期メンテナンスをして、その際に部品や追加メンテナンスのついで営業をした方が手っ取り早いだろう」という指摘をしていました。たしかにその通りです。

それを実現するためには、メンテナンス要員の確保という投資が必要ですが、成果が不透明なまま際限なく続くIT投資をするよりも、コストは安いかも知れません。

また、技術的に可能になっても営業マネジメントの点でうまくいかないのであれば、「ついで営業」を促進する方がより確実かも知れません。

私は、100万円の決裁をするために課長、部長、事業部長など5人のハンコをもらうために稟議書を回すしくみをワークフローに置き換えました、ということがイノベーションではなく、100万円の決裁ぐらい課長一人でOKにしよう、というのが本当のイノベーションだと思います。

技術を使うことに固執していると、文字通り技術のムダ使いになって、イノベーションや変革は起きません。

それでは、どのようにすれば、いわゆるDXはうまくいくのか?成功の鍵は以下の3つであると考えます。

1. 経営トップが身を切る改革をまずはやる

2. 各論をデザインできる人間を育てる

3. 業務フローが決まるまでIT投資はしない

成功の鍵1.経営トップが身を切る改革をまずはやる

DXに限らずなんらかの変革を進めようとすると、必ず社内に抵抗勢力が現われます。コラムの前編でも述べたように、もっとも大きな抵抗勢力は、経営トップ自身です。

部下がいくらイノベーティブな変革プランを持ち込んでも、あらゆる理由をつけて拒否したり、結論を先延ばしにしたりしようとします。

私が手がけてきたDXの案件でも、最終的には投資や体制変更など、経営トップの意思決定が必要な課題に必ず行き当たります。そんなとき、「DXを推進せよ」と言っていた張本人の経営トップが及び腰になるのを何度も見てきました。

日本のサラリーマン経営者のほとんどは、自分の代で大きなリスクを伴うことはしたくないけど、何とか結果だけは出したい、というスタンスですから、デジタルという飛び道具さえあればリスクを取らずに何か成果が出ると考えてしまうのです。

本当にデジタルで大きなトランスフォーメーションを実現したいのであれば、まずは経営トップがリスクを取って大胆なゴールを示すべきでしょう。それこそ、実現しなければ自分のクビが飛んでしまうような。

実際のところ、経営トップが覚悟さえ決めれば、デジタル技術を伴わなくても変革によって企業価値を大きく上げることは可能です。

いつまでも赤字を垂れ流す事業を思い切って撤退するか売却する、中途半端な開発投資で遅々として進まない製品開発に大規模投資を行う、ムダが多く機能不全な組織体制を大きく変える、仕事をしない部長層を大胆に配置転換する、若い人材の給与を思い切って上げるなど、経営者の覚悟一つで実現できる変革はいくらでもあります。

そのような大きなものでなくてもかまわないので、たとえば毎週やっている形式だけの経営会議を廃止する、セキュリティの問題でなかなか進まないチャットプラットフォームを社内で利用可能にする、など、小さなことから始めて、まずは経営トップがリスクを取って変革の一歩を踏み出してみることが重要です。

変革のゴールをきちんと定め、技術に頼らずトランスフォーメーションを実行していく過程で、「ここから先はどうしても技術的な後押しが必要だ」となったときに初めて、デジタルを活用したトランスフォーメーションに移行していけばいいのです。

成功の鍵2.各論をデザインできる人間を育てる

本コラムの前編で、DXが進まない理由として、具体的なビジネスモデルがきちんと設計できていないことを指摘しましたが、この主な理由は、抵抗勢力というよりも、そこに従事する人材の各論の設計スキルが足りないからです。

たとえば、新しいサービスモデルの案を検討する際に、そのサービスは、誰に対して、どのようなサプライチェーンの流れでサービスが提供されるのか?サプライチェーンのサプライヤーは誰になるのか?サプライヤーをどう調達するのか?利益を取るためにいくらのコストをかけて、いくらの価格で売るのか?

このようなビジネスモデルの骨組みがいつまでたっても明確にならないのです。

私も、新規サービス、新規ビジネスモデルの検討のプロジェクトにたくさん関わってきましたが、一つのビジネスを立ち上げるために、何を決めないといけないのか、サプライチェーンをどのように構築していくべきなのか、わかっていない方がものすごく多いことに衝撃を受けます。

そしてそれは大手製造業になるほど顕著なのです。製造業はきちんとしたサプライチェーン管理ができている業種ですが、既に出来上がったサプライチェーンの一部として仕事をすることは得意でも、サプライチェーンを一から作るということを経験している人は圧倒的に少ないので、やり方がわからないのです。

よくイノベーションに必要なのは発想力だと言う人がいますが、私はそうは思いません。新しいビジネスアイデアを考えだすのは案外簡単なのですが、それをきちんと形にして実行するのが難しく、そこをやり切れる人材がいないのです。

今、新しいスタイルのデジタルビジネスでユニコーン企業と言われているような企業のビジネスモデルのほとんどは、既に誰かがアイデアレベルで持っていたものです。しかし、それをきちんと形にして、事業としてスタートするための設計や実行をできた人はほんの一握りで、それが今成功している人たちなのです。

私は企業の、イノベーションを考える社内ワークショップ、アイデアソンなどによく参加しますが、斬新なアイデアを考えつく人はたくさん見かけます。しかし、実際のビジネスモデルに落とし込んで、立ち上げのプランまで考えられる人が本当に少ないのです。

この、各論を設計するスキルの育成ですが、それは実際にやらせてみる以外にありません。机上のプランニング力を高めるだけではなく、実際に試作品をつくる、そのためのサプライヤーを調達する、お客様のもとへサービスをデリバリーするためのパートナーも探して交渉する。このような一連のサプライチェーンづくりのプロセスを体験するしかありません。

そのためには、失敗を怖がらず、新しいサービスモデル、ビジネスモデルをとりあえず立ち上げさせることが重要です。その代わりきちんと撤退の基準や期限も設ける。

実際の立ち上げを経験すると、その事業そのものは失敗に終わっても、立ち上げ実務のできる人材を育てることができます。

これも、経営トップにとって、リスクを取るDXへのコミットメントの仕方です。

成功の鍵3.業務フローが決まるまでIT投資はしない

業務アプリケーション系のIT投資には大きく2通りあります。一つは既存のオペレーションをITに置き換える、あるいは新規システムでより効率化する、もう一つは、これまでなかったオペレーションをIT導入によって新たに創出する。

前者は会計システムや、販売管理システムなど、もともとビジネスをするうえで必須の業務オペレーションなので、システムが使いやすいかどうかはともかくとして、使われないITシステムになることはありません。

後者のIT投資は、BIシステムやタレントマネジメントシステムなど分析系のシステムなどがそうで、そもそもそのようなオペレーションはこれまでなかったものなので、システムがまったく使われなかったとしても、ビジネス上の支障はないのです。

デジタルビジネスでは、この後者にあたるIT投資が多くなります。私もタレントマネジメントシステムの構築の現場を多く見てきましたが、「こんなことできるといいよね」、「あんなデータも見られるといいよね」という、あったら嬉しいレベルの要件を詰め込んでシステムを開発し、結局まったく使われないというケースを多く見てきました。

ですから、あったら嬉しいよねという要件のものは、それがもしあったら、誰がいつ、どんな頻度で、どのような使い方をするのか、きちんとした業務フロー、業務ルールに落とし込んでからシステム化すべきです。

私はいつも、そのような分析系のシステム開発では、以下のようなマトリクスを使って、挙がっている要望をマッピングし、本当に必要な要件に絞り込むことを進言しています。

私の経験では、実際のところ、このマトリクスで要件を絞り込むと、当初要望の挙がっていた要件の80%は要らないものと判断されます。

覚悟のない経営者にはNOと言おう

最後にひと言。今、企業の経営課題の中で「DXの推進」と同じぐらい「デジタル人材の育成」が叫ばれています。ただ、経営者から「デジタル人材を育成せよ」と言われた人事担当者などは、これを無視していいでしょう。

「デジタル人材の育成」は、少し前なら「グローバル人材の育成」や「次世代リーダーの育成」と言われていたものが看板を変えただけです。

自戒を込めて言いますが、我々人材育成に関わる事業者は、そのように人材育成の新しいキーワードを新たに作り出して需要を喚起しようとします。そして、「デジタル人材とはこのような人材である」というもっともらしい定義をつけて、それを正当化します。

今流行りのリスキリングもそうです。人材教育産業としては「これからは、あれもこれも必要ですよ」と、幅広い教育メニューを提示しますが、教育メニューが増えれば市場が広がるので、リスキリングなどはそのためのレトリックと言い切っていいでしょう。

もっとも、これからのIT営業はSEの領域まで踏み込んで、最低限見積りぐらいは作れるようにすべきと言った、職務領域の再定義は重要で、それにもとづく必須スキルの見直しという議論は大いにされるべきだと思います。

ただ、そのようなところまで踏み込まない、ただの教育メニューの拡大は、業界の売るための仕掛けに乗せられているだけです。

また、DXを推進しろ、DX人材を育成しろ、と言いながら、その定義を問われたときに、「それは君たちが考えることだ」と現場に考えることを丸投げする経営者に付き合う必要もありません。自分で考える努力をしない経営者の、仕事をしているフリにかき回されることほどムダなことはありません。

本当のイノベーションとは、経営が間違ったときに現場がNOといえる企業風土の中で自然と起こってくるものです。そのような気概で、新たな一歩を踏み出す方々が増えていくことを真に願っています。

(文責:株式会社ナレッジサイン 吉岡英幸)

DXに関するコンサルティングについてはお気軽にお問合せください